鬥爭犧牲品,兩萬字長文揭祕幣安高管被捕細節

作者: Andy Greenberg

編譯:比推 BitpushNews Tracy、Alvin

作為一名美國聯邦特工,Tigran Gambaryan 开創了現代加密貨幣調查。後來在幣安,他陷入了世界上最大的加密貨幣交易所和決心讓其付出代價的政府的中間。

2024 年 3 月 23 日上午 8 點,Tigran Gambaryan 在尼日利亞阿布賈的沙發上醒來,從黎明前的祈禱开始,他就一直在那裏打瞌睡。他周圍的房子經常伴隨着附近發電機的嗡嗡聲,現在卻異常安靜。在那種寂靜中,Gambaryan 所處境況的殘酷現實近一個月來每天早上都湧入他的腦海:他和他在加密貨幣公司幣安的同事 Nadeem Anjarwalla 被扣為人質,無法獲得自己的護照。他們在軍事警衛的看守下,被關押在尼日利亞政府擁有的一棟被鐵絲網圍起來的院落中。

Gambaryan 從沙發上站了起來。這位 39 歲的亞美尼亞裔美國人身穿一件白色 T 恤,身材結實,肌肉發達,右臂上布滿了東正教紋身。他平時剃光頭,修剪整齊的黑胡子由於一個月沒刮了,現在變得又短又亂。Gambaryan 找到了大院的廚師,問她能不能給他买點香煙。然後他走進房子的內部庭院,开始焦躁不安地走來走去,給他的律師和幣安的其他聯系人打電話,重新开始他每天的努力,用他的話說,就是「他媽地解決這一問題」。

就在前一天,這兩名幣安員工和他們的加密貨幣巨頭僱主被告知,他們即將被指控逃稅的罪名。這兩個人似乎被夾在了一場官僚衝突的中間,衝突發生在一個不負責任的外國政府和加密貨幣經濟中最具爭議的參與者之間。現在,他們不僅被強行關押,而且看不到盡頭,還被指控為罪犯。

Gambaryan 在電話裏說了兩個多小時,庭院开始被升起的太陽炙烤。當他終於掛斷電話回到屋裏時,他仍然沒有看到 Anjarwalla 的任何蹤跡。那天早上黎明前,Anjarwalla 去了當地的清真寺祈禱,陪同他的看守人對他嚴加看管。當 Anjarwalla 回到屋裏時,他告訴 Gambaryan 他要回樓上睡覺。

從那時起已經過去了幾個小時,所以 Gambaryan 上到二樓的臥室去看看他的同事。他推开門,發現 Anjarwalla 似乎睡着了,他的腳從牀單下伸出來。Gambaryan 在門口叫他,但沒有得到回應。有那么一刻,他擔心 Anjarwalla 可能又要驚恐發作了——這位年輕的英裔肯尼亞幣安高管已經在 Gambaryan 的牀上睡了好幾天,他太焦慮了,不敢獨自過夜。

Gambaryan 穿過黑暗的房間——他聽說這所房子的政府看管人拖欠電費,發電機缺少柴油,所以全天停電很常見——他把手放在毯子上。奇怪的是,毯子沉了下去,好像下面沒有真正的人體。

Gambaryan 拉开被單。他發現下面有一件 T 恤,裏面塞着一個枕頭。他低頭看了看從毯子裏伸出的腳,現在發現那實際上是一只襪子,裏面有一個水瓶。

Gambaryan 沒有再叫 Anjarwalla,也沒有搜查房子。他已經知道他的幣安同事和獄友已經逃走了。他也立即意識到,自己的處境將變得更糟。他還不知道情況會更糟——他將被關進尼日利亞監獄,被指控犯有洗錢罪,可被判處 20 年監禁,即使他的健康狀況惡化到瀕臨死亡,也無法獲得醫療服務,同時還被用作數十億美元加密貨幣勒索計劃的棋子。

那一刻,他只是默默地坐在牀上,在離家 6,000 英裏的黑暗中,考慮着他現在完全孤身一人的事實。

TIGRAN GAMBARYAN 不斷加劇的尼日利亞噩夢至少部分源於一場持續了十五年的衝突。自從神祕的中本聰於 2009 年向世界揭示比特幣以來,加密貨幣就承諾了一種自由主義的聖杯:不受任何政府控制的數字貨幣,不受通貨膨脹的影響,可以肆無忌憚地跨越國界,仿佛它存在於一個完全不同的維度。然而,今天的現實是,加密貨幣已經成為一個價值數萬億美元的產業,很大程度上由擁有華麗辦公室和僱有高薪高管的公司經營——這些國家的法律和執法機構能夠對加密貨幣公司及其員工施加壓力,就像他們對任何其他的現實世界中的行業一樣。

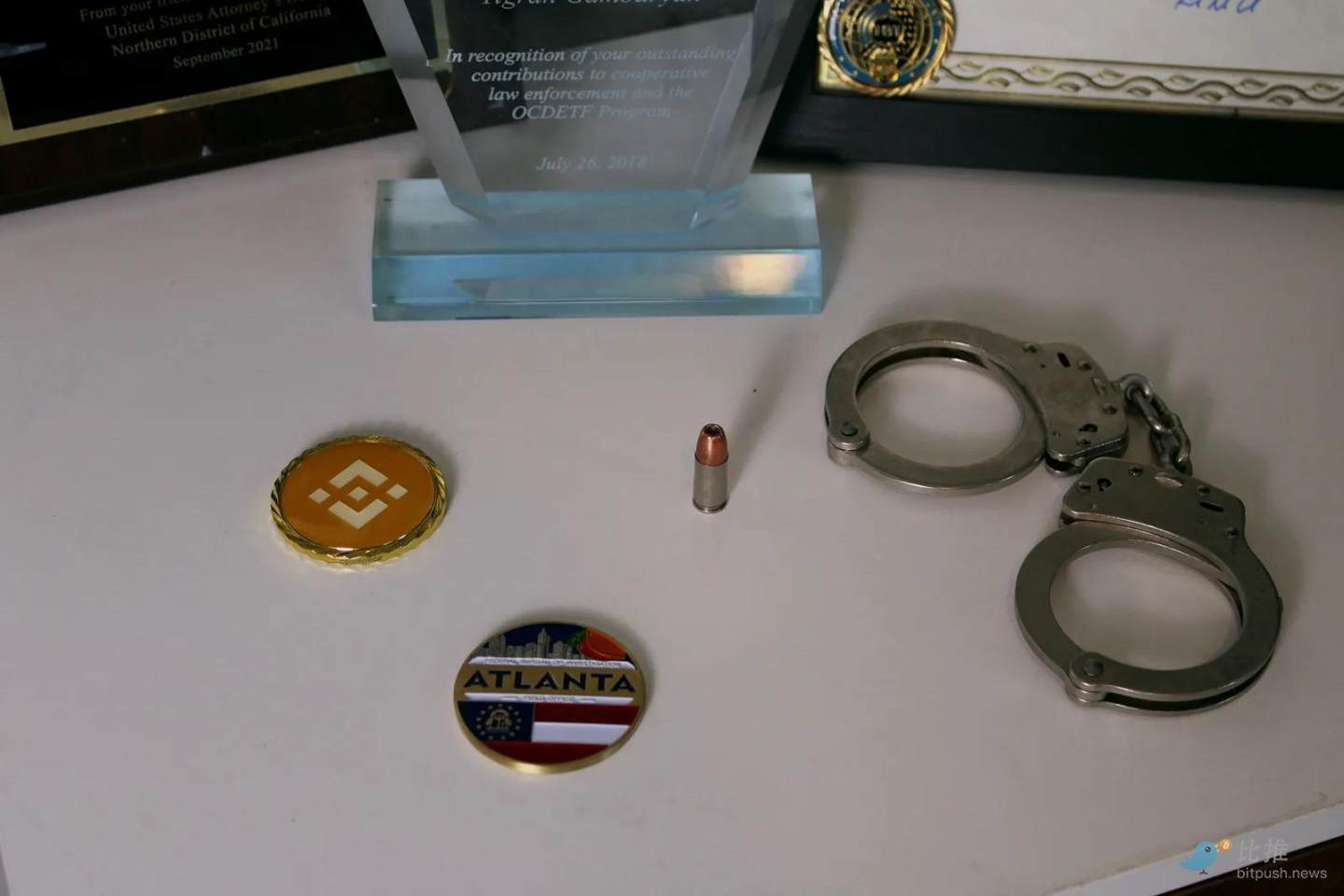

在成為全球最知名的受害者之一,遭遇無序金融科技與全球執法衝突的犧牲品之前,Gambaryan 曾以另一種方式體現這一衝突:作為全球最有效且最具創新性的加密貨幣專職執法人員之一。在 2021 年加入 Binance 之前的十年,Gambaryan 一直擔任美國國稅局刑事調查局(IRS-CI)的特別探員,負責執行稅務機關的執法工作。在 IRS-CI 任職期間,Gambaryan 开創了通過解析比特幣區塊鏈追蹤加密貨幣並識別嫌疑人的技術。他憑借這一「追蹤資金」战術,摧毀了一個又一個網絡犯罪陰謀,徹底顛覆了比特幣匿名性的神話。

從 2014 年开始,在 FBI 查封絲綢之路暗網毒品市場後,正是 Gambaryan 追蹤了比特幣,揭露了兩名腐敗的聯邦探員,這些探員在調查該市場時,偷取了超過 100 萬美元——這是區塊鏈證據首次被納入刑事起訴書。接下來的幾年裏,Gambaryan 幫助追蹤了從首個加密貨幣交易所 Mt. Gox 被盜的價值 5 億美元的比特幣,最終確認了一群俄羅斯黑客是這起盜竊事件的幕後黑手。

2017 年,Gambaryan 與區塊鏈分析初創公司 Chainalysis 合作,創造了一種祕密的比特幣追蹤方法,這一方法成功找到了並幫助 FBI 查封了托管 AlphaBay 的服務器。AlphaBay 是一個暗網犯罪市場,估計其規模是絲綢之路的 10 倍。幾個月後,Gambaryan 在摧毀加密貨幣資助的兒童性虐待視頻網絡「Welcome to Video」時發揮了關鍵作用,這是迄今為止最大規模的此類市場。此次行動導致全球 337 名用戶被捕,23 名兒童被救出。

最終,在 2020 年,Gambaryan 和另一名 IRS-CI 探員追蹤並查封了近 70,000 枚比特幣,這些比特幣是多年前被一名黑客從絲綢之路偷走的。按照今天的價格,這些比特幣價值 70 億美元,成為歷史上最大規模的任何貨幣類型犯罪沒收,流入美國財政部。

「他參與的案件幾乎涵蓋了當時所有最大的加密貨幣案件,」前美國檢察官 Will Frentzen 說,他曾與 Gambaryan 緊密合作,並起訴了 Gambaryan 揭露的犯罪。「他在調查上非常創新,採用了許多人未曾想到的方式,在對待獲得榮譽方面也非常無私。」在與加密貨幣犯罪的鬥爭中,Frentzen 表示:「我認為沒有人比他對這一領域產生更大的影響。」

在經歷了那一段傳奇的職業生涯後,Gambaryan 轉向了私人部門,做出了令許多曾與他共事的政府同事感到震驚的決定。他成為了 Binance 調查團隊的負責人。Binance 是一家龐大的加密貨幣交易所,處理着數百億美元的日常交易,並且以對用戶是否違反法律漠不關心而聞名。

當 Gambaryan 於 2021 年秋季加入 Binance 時,這家公司已經成為美國司法部調查的對象。最終,調查結果顯示,Binance 處理了數十億美元的交易,這些交易違反了反洗錢法律,並繞過了對伊朗、古巴、敘利亞以及俄羅斯佔領的烏克蘭地區的國際制裁。司法部還指出,該公司直接處理了來自俄羅斯暗網犯罪市場 Hydra 的超過 1 億美元加密貨幣交易,甚至在某些情況下,資金來源包括出售兒童性虐待材料和資助被認定為恐怖組織的資金。

Gambaryan 的一些老同事私下裏對他轉行表示不滿,甚至認為他「賣身投敵」。然而,Gambaryan 堅信自己其實是在承擔職業生涯中最重要的角色。作為 Binance 在經歷多年快速擴張後,开始着手清理公司形象的一部分,Gambaryan 在公司內部組建了一個新的調查團隊,他從 IRS-CI 和世界各地的其他執法機構招募了許多頂尖特工,並幫助 Binance 與執法機關展开了前所未有的合作。

Gambaryan 表示,通過分析交易量超過紐約證券交易所、倫敦證券交易所和東京證券交易所總和的數據,他的團隊成功幫助全球範圍內破獲了兒童性虐待、恐怖分子和有組織犯罪等案件。「我們協助過全球成千上萬的案件。我在 Binance 的影響力可能比在執法部門時還要大,」 Gambaryan 曾告訴我,「我為我們所做的工作感到非常自豪,如果有人質疑我加入 Binance 的決定,我隨時愿意辯論。

盡管 Gambaryan 幫助 Binance 打造了一個更加守法的形象,但這一轉變並不能抹去公司作為一個不法交易所的歷史,也無法讓它免受過去犯罪行為的後果。2023 年 11 月,美國司法部長梅裏克·加蘭在新聞發布會上宣布,Binance 同意支付 43 億美元的罰款和沒收款項,這是美國刑事司法歷史上最大的企業處罰之一。公司創始人兼 CEO 趙長鵬個人被罰款 1.5 億美元,並被判處四個月監禁。

美國並非唯一對 Binance 有不滿的國家。到了 2024 年初,尼日利亞也开始指責該公司,不僅因為它在美國認罪協議中承認的合規違規行為,還因為 Binance 被指責加劇了尼日利亞貨幣奈拉的貶值。2023 年底至 2024 年初,奈拉貶值近 70%,尼日利亞人紛紛將本國貨幣兌換為加密貨幣,尤其是與美元掛鉤的「穩定幣」。

Eurasia Group 的非洲地區負責人 Amaka Anku 表示,奈拉貶值的真正原因是尼日利亞新總統 Bola Tinubu 政府放松了奈拉與美元之間的匯率限制,並且尼日利亞中央銀行的外匯儲備出乎意料地少。然而,當奈拉开始貶值時,加密貨幣作為一種不受監管的方式來拋售奈拉,進一步加劇了貶值壓力。「你不能說 Binance 或任何加密交易所直接導致了這一貶值,」Anku 表示,「但它們確實加劇了這一過程。

多年來,加密貨幣的支持者一直設想,薩托希的發明將為面臨通貨膨脹危機的國家公民提供一個避風港。這個時刻終於到來了,而尼日利亞這個非洲最大經濟體的政府對此憤怒不已。2023 年 12 月,尼日利亞國會的一個委員會要求 Binance 的高層出席在首都阿布賈舉行的聽證會,解釋他們如何糾正所涉嫌的錯誤。為應對這一局面,Binance 召集了尼日利亞代表團,作為該公司與全球執法機構和政府合作承諾的象徵,Tigran Gambaryan 這位前聯邦特工和明星調查員自然成了代表團的一員。

然而,在採取脅迫和綁架人質等極端手段之前,(犯罪者)首先提出了索要賄賂的要求。

2023 年 1 月,Gambaryan 剛到阿布賈幾天,行程順利。為了表達善意,他與尼日利亞經濟與金融犯罪委員會(EFCC)的調查員們見了面。EFCC 基本上是 Gambaryan 曾在美國國稅局工作時的對應機構,負責打擊詐騙、調查政府腐敗等任務,並討論了如何為該機構員工提供加密貨幣調查培訓的可能性。接着,他參加了與 Binance 高層和尼日利亞衆議院成員的一次圓桌會議,大家在和氣的氣氛中相互承諾,會一起解決分歧。

Gambaryan 到達尼日利亞時,是 EFCC 的偵探 Olalekan Ogunjobi 在機場接待了他。Ogunjobi 閱讀過 Gambaryan 的職業經歷,並表示非常欽佩他作為聯邦特工的傳奇成就。在整個行程中,Ogunjobi 幾乎每天晚上都會與 Gambaryan 在酒店——阿布賈 Transcorp Hilton 酒店——共進晚餐。Gambaryan 與 Ogunjobi 分享了關於加密犯罪調查的經驗,如何處理案件,如何組建專案組等。他們交換了很多調查經驗。當 Gambaryan 把他所寫的《Tracers in the Dark》一書贈送給 Ogunjobi,並籤名時,Ogunjobi 請求他在書上籤字。

有一天晚上,當 Gambaryan 和 Ogunjobi 以及一群 Binance 同事正在餐桌上用餐時,Binance 的一名員工接到了公司律師的電話。在寒暄過後,律師告訴 Gambaryan,實際上與尼日利亞官員的會面並不像看上去那么友好。官員們現在要求支付 1.5 億美元,以解決 Binance 在尼日利亞的問題——並要求通過加密貨幣支付,直接轉账到官員們的加密錢包中。更令人震驚的是,官員們暗示,直到這筆款項到位,Binance 團隊才可以離开尼日利亞。

Gambaryan 感到非常震驚,他甚至沒有時間向 Ogunjobi 解釋或告別,便急忙收拾起 Binance 的員工,匆匆離开餐廳,回到 Transcorp Hilton 酒店的會議室,商討下一步的應對方案。支付這筆顯而易見的賄賂款項將違反美國的《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)。如果拒絕,他們可能會被無限期拘留。最終,團隊決定採取第三種選擇:立即離开尼日利亞。他們整晚都在會議室裏緊急策劃,計劃如何讓所有 Binance 員工盡快登上飛機,改變航班,將離开時間提前到第二天早晨。

第二天早晨,Binance 團隊在酒店二樓集合,行李已經打包好,他們盡量避免經過大廳,以防尼日利亞官員可能在大廳等着他們,阻止他們離开。大家打出租車趕往機場,緊張地通過安檢,順利登機回國,整個過程中沒有發生任何問題。大家都覺得自己仿佛躲過了一場災難。

回到亞特蘭大的郊區後不久,Gambaryan 接到了 Ogunjobi 的電話。Gambaryan 表示,Ogunjobi 對 Binance 團隊遭受行賄要求感到非常失望,並且為尼日利亞同胞的行為感到震驚。Ogunjobi 建議 Gambaryan 將這次行賄事件報告給尼日利亞當局,要求他們展开反腐調查。

最終,Ogunjobi 安排了 Gambaryan 與 EFCC 官員 Ahmad Sa’ad Abubakar 的通話。Abubakar 被介紹為尼日利亞國家安全顧問 Nuhu Ribadu 的得力助手。Ogunjobi 告訴 Gambaryan,Ribadu 是反腐鬥士,甚至曾在 TEDx 上做過演講。現在,Ribadu 邀請 Gambaryan 親自與他見面,解決 Binance 在尼日利亞的問題,並徹查行賄事件的真相。

Gambaryan 將電話中的情況告訴了他的 Binance 同事,這聽起來似乎是解決公司在尼日利亞困境的一個機會。於是,Binance 的高管和 Gambaryan 开始考慮,或許他可以利用這個邀請回到尼日利亞,解开公司與尼日利亞政府日益復雜的關系。盡管這個想法聽起來十分冒險——畢竟幾周前他們才匆忙逃離了這個國家——Gambaryan 相信他收到了一個有權勢官員的友好邀請,並且還得到了朋友 Ogunjobi 的個人保證。Binance 當地的工作人員也告訴 Gambaryan,他們經過核實,認為這個解決方案是可靠的。

Gambaryan 將行賄事件和回尼日利亞的邀請告訴了妻子 Yuki。對於她來說,這個提議顯然非常危險。她一再要求 Gambaryan 不要去。

現在 Gambaryan 承認,或許他當時依然保留着作為美國聯邦探員的思維方式——那種帶有責任感和保障的身份。「我想那是以前留下來的部分:當職責召喚時,你就去做,」他說。「我被要求去。」

於是,在他現在認為是人生中最不明智的決定之一,Gambaryan 收拾好行李,親吻了 Yuki 和兩個小孩,2 月 25 日清晨便出發,搭上飛往阿布賈的航班。

第二次的行程從 Ogunjobi 的機場接機开始,Ogunjobi 再次向他保證,在驅車前往 Transcorp Hilton 酒店的途中以及晚餐時都一再安慰他。這次,陪同 Gambaryan 的只有 Binance 東非地區經理 Nadeem Anjarwalla,一位剛畢業的斯坦福大學英籍肯尼亞人,家中有個在內羅畢的嬰兒。

然而,當 Gambaryan 和 Anjarwalla 第二天走進與尼日利亞官員的會議時,他們驚訝地發現,Abubakar 帶着 EFCC 和尼日利亞中央銀行的工作人員一起出席。很快,會議的焦點變得明確:這次會議並非討論尼日利亞的腐敗問題。會議开始時,Abubakar 詢問了 Binance 與尼日利亞執法機關的合作情況,隨即將話題轉向了 EFCC 要求獲取 Binance 尼日利亞用戶的交易數據。Abubakar 表示,Binance 僅提供了過去一年的數據,而不是他所要求的所有數據。Gambaryan 感到自己被突襲了,他解釋說這是因為臨時請求導致的疏忽,並承諾會盡快提供所有需要的數據。盡管 Abubakar 顯得有些不滿,會議還是繼續進行,最後大家友好地交換了名片。

Gambaryan 和 Anjarwalla 被留在走廊裏,等待下一次的約見。過了一會兒,Anjarwalla 去洗手間。當他回來時,他說他從附近的會議室裏聽到了一些剛剛見過的官員發怒的聲音,Gambaryan 記得他是這么說的。

等了將近兩個小時後,Ogunjobi 回來了,帶着他們進入了另一個會議室。Gambaryan 記得,這間會議室裏的官員們神情凝重,氣氛異常嚴肅,大家都默默坐着,似乎在等着某個人的到來——Gambaryan 不知道那個人是誰。他注意到 Ogunjobi 的臉上露出了震驚的表情,而且不敢與他對視。「到底發生了什么?」他心裏想着。

這時,一位名叫 Hamma Adama Bello 的中年男子走進了房間。他是 EFCC 的一名官員,穿着灰色西裝,胡子拉碴,看起來大約四十多歲。他沒有打招呼,也沒有提問,直接將一個文件夾放到桌子上,立刻开始訓斥道,Gambaryan 記得他說的是:Binance 正在「摧毀我們的經濟」,並且為恐怖主義提供資金。

接着,他告訴 Gambaryan 和 Anjarwalla 將會發生什么:他們會被帶回酒店收拾行李,然後轉移到另一個地方,那裏會有更多的 EFCC 官員和一些中央銀行人員,直到 Binance 交出所有涉及每一個曾經使用過該平臺的尼日利亞人的交易數據。

Gambaryan 感到心跳加速,他立即表示,他沒有權限,也無法提供這么大量的數據——他此行的目的,實際上是為了向 Bello 的機構報告行賄的情況。

Bello 聽到行賄的事時似乎有些喫驚,像是第一次聽說這種事情,但很快就不再理會。會議結束了。Gambaryan 趕緊發了一條短信給 Binance 的首席合規官 Noah Perlman,告訴他他們可能會被拘留。接着,官員們拿走了他們的手機。

兩人被帶到外面的一輛黑色蘭德巡洋艦上,車窗上貼着深色窗膜。SUV 將他們送回了 Transcorp Hilton 酒店,並被帶回各自的房間——Anjarwalla 跟着 Bello 和另外一名官員走,Gambaryan 則由 Ogunjobi 帶着。他們被告知打包行李。Gambaryan 記得對 Ogunjobi 說:「你知道這事有多糟吧?」

Ogunjobi 幾乎不敢直視他說話,回答道:「我知道,我知道。」

然後,蘭德巡洋艦將他們送到了一個大型兩層樓的房子,這個房子位於一個有圍牆的大院裏,裏面有大理石地板,足夠容納兩名 Binance 員工和幾名 EFCC 官員的臥室,還有一位私人廚師。Gambaryan 後來才知道,這個房子是國家安全顧問 Ribadu 的政府指定住所,但 Ribadu 選擇住在自己的家裏,把這個地方留給官方使用——在此次事件中,作為臨時關押他們的地方。

那天晚上,Bello 沒有再提出其他要求。Gambaryan 和 Anjarwalla 喫了由房子裏廚師做的尼日利亞燉菜後,被告知可以休息。Gambaryan 躺在牀上,心情焦慮不安,幾乎陷入恐慌,因為他沒有手機,無法與外界聯系,甚至無法告訴家人自己在哪裏。

直到凌晨兩點,他才終於入睡,幾小時後,在清晨的穆厄辛禱告聲中醒來。由於過於焦慮,他無法再躺在牀上,於是走到房子的院子裏,抽煙思考自己現在的困境:他成了人質,陷入了自己一生致力於打擊的金融犯罪之中。

但除了這份諷刺感,更令他感到壓倒性的,是那種完全的未知感。「我到底會怎樣?Yuki 會經歷什么?」他想着妻子,內心充滿焦慮。「我們會在這裏待多久?」

Gambaryan 在院子裏站着抽煙,直到太陽升起。

接着是審訊。

早餐由廚師准備,但 Gambaryan 因壓力過大,根本沒胃口喫。Bello 坐下來與他們交談,告訴他們,要釋放他們,Binance 必須交出所有關於尼日利亞用戶的數據,並且禁止尼日利亞用戶進行點對點交易。點對點交易是 Binance 平臺上的一項功能,允許交易者根據他們部分控制的匯率發布加密貨幣出售廣告,尼日利亞官員認為這在一定程度上加劇了奈拉的貶值。

除了這些要求外,會議室裏還有一個未明確說出的要求:Binance 需要支付一筆巨額款項。當 Gambaryan 和 Anjarwalla 被扣押時,尼日利亞方面通過祕密渠道與 Binance 高層溝通,公司得知他們要求支付數十億美元。據參與談判的人士透露,政府官員甚至曾公开對 BBC 表示,這筆罰款將至少達到 100 億美元,是 Binance 向美國支付的歷史最高和解金額的兩倍多。(根據幾位知情人士的說法,Binance 確實曾提出過「定金」方案,金額基於公司在尼日利亞的稅務責任估算,但這些提議從未被接受。與此同時,Gambaryan 和 Anjarwalla 被拘留後的第二天,美國使館收到了來自 EFCC 的一封奇怪信件,信中表示 Gambaryan 被拘留「僅僅是為了進行建設性對話」,並且「自愿參與這些战略性對話」。

Gambaryan 一再向 Bello 解釋,他在 Binance 的業務決策中沒有實際權力,無法滿足他提出的要求。Bello 聽後並沒有改變語氣,繼續長篇大論地指責 Binance 對尼日利亞造成的損害,並宣稱尼日利亞應當得到賠償。Gambaryan 回憶,Bello 有時還炫耀他攜帶的槍支,並展示了自己在弗吉尼亞州 Quantico 與 FBI 合作訓練的照片,似乎在顯示自己的權威和與美國的聯系。

Ogunjobi 也參與了審問。Gambaryan 說,他比 Bello 更加安靜、尊重,但已不再是那個充滿敬意的學生。當 Gambaryan 提到自己曾為尼日利亞執法部門提供過諸多幫助時,Ogunjobi 回應稱,他在 LinkedIn 上看到評論說,Binance 僱傭他只是為了制造合法性的假象,這一番話讓 Gambaryan 感到震驚,尤其是經過他們之前的長時間交談後。

氣憤且無法滿足尼日利亞方面要求的 Gambaryan 要求見律師、聯系美國大使館並歸還手機,但所有請求都被拒絕,雖然他被允許在警衛在場的情況下撥打給妻子的電話。

處於與 EFCC 官員的僵局中,Gambaryan 告訴他們,除非允許他見律師並與大使館聯系,否則他不會進食。他开始了絕食,困在這個房子裏,被政府人員和警衛看守,整天呆坐在沙發上看尼日利亞電視。經過五天的絕食後,官員們終於讓步。

他和 Anjarwalla 被歸還了手機,但被告知不得與媒體聯系,護照也被扣留。隨後,他們被允許與 Binance 僱傭的當地律師會面。在一周的拘留後,Gambaryan 被送往尼日利亞政府大樓,與當地的外交官見面。外交官表示他們會關注 Gambaryan 的情況,但目前為止,沒辦法讓他自由。

接着,他們开始過上了「土撥鼠日」般的日常生活,正如 Gambaryan 後來告訴妻子的一樣,四處打轉。房子寬敞而幹淨,但破舊不堪,屋頂漏水,很多天沒有電。Gambaryan 和廚師及一些看管人員成了朋友,和他們一起看盜版的《降世神通:最後的氣宗》劇集。Anjarwalla 則开始每天做瑜伽,喝廚師為他做的果昔。

Anjarwalla 看起來比 Gambaryan 更難以承受他們被囚禁的焦慮,他為錯過兒子第一歲生日而感到沮喪。尼日利亞方面扣下了他的英國護照,但他們沒有意識到 Anjarwalla 還持有他的肯尼亞護照。他和 Gambaryan 开玩笑說要逃跑,但 Gambaryan 表示,他從未認真考慮過這一點。他告訴自己,Yuki 曾叮囑他「不要做傻事」,他並不打算冒險。

某一天,Anjarwalla 躺在沙發上告訴 Gambaryan 自己感覺不舒服,渾身冰冷。Gambaryan 給他蓋了很多毛毯,但他仍然在顫抖。最終,尼日利亞方面帶着 Anjarwalla 和 Gambaryan 去醫院,乘坐另一輛黑色的 Land Cruiser,給 Anjarwalla 做了瘧疾檢測。檢測結果顯示為陰性,醫生告訴 Anjarwalla 其實他只是發生了恐慌性發作。從那以後,每晚,Gambaryan 說,Anjarwalla 都會睡在他身邊,因為他太害怕一個人睡覺。

在 Gambaryan 和 Anjarwalla 被囚禁的第二周,Binance 同意了要求,關閉了其尼日利亞的對等交易功能,並撤銷了所有奈拉交易。EFCC 的官員告訴 Gambaryan 和 Anjarwalla,准備好打包行李,准備釋放他們。兩人聽到這個好消息後很認真,Gambaryan 甚至用手機拍攝了房子的錄像,作為這段奇異生活的紀念。

然而,在他們即將被釋放前,政府看管人員將他們帶到了 EFCC 辦公室。該機構主席要求確認 Binance 是否已交出所有有關尼日利亞用戶的數據。當得知 Binance 沒有提供時,他立即撤銷了釋放決定,並將兩人送回賓館。

此時,首先是加密貨幣網站 DLNews 報道了有兩名 Binance 高管被拘留在尼日利亞,雖然沒有透露姓名。幾天後,《華爾街日報》和《連线》也確認了被拘留的是 Anjarwalla 和 Gambaryan。

Bello 對新聞泄露感到憤怒,Gambaryan 回憶說,Bello 將責任推給了他和 Anjarwalla。Bello 告訴他們,如果交出政府要求的數據,他們就能獲得自由。Gambaryan 失去耐心,反問 Bello:「你是希望我從右口袋拿出來,還是從左口袋拿出來?」他回憶自己站起來,誇張地從一個口袋裏掏出東西,再從另一個口袋裏掏出來。「我根本沒有辦法提供這些數據。」

數周過去了,談判依然沒有進展。齋月开始了,Gambaryan 每天清晨都會和 Anjarwalla 一起起牀禱告,並在白天與他一起禁食,表示友好的團結。

然而,在經過近一個月的困境後,事情突然發生了變化。一天早晨,Gambaryan 醒來時看到 Anjarwalla 已經從清真寺回來,他去尋找同伴時,發現牀上只剩下塞進枕頭裏的襯衫和襪子裏的水瓶——Anjarwalla 逃跑了。

後來,Gambaryan 得知 Anjarwalla 設法搭乘航班逃離了尼日利亞。他推測,Anjarwalla 可能通過某種方式跳過了院子的圍牆,成功避开了看守——那些看守早上常常在睡覺——然後付錢打車去機場,最後用他的第二本護照登上了飛機。

Gambaryan 已經意識到,自己在尼日利亞的處境即將發生劇變。他走到院子裏,錄了一段自拍視頻,准備發給妻子 Yuki 和 Binance 的同事,邊走邊對着鏡頭說話。

「我已經被尼日利亞政府拘留了一個月,我不知道今天之後會發生什么。」他平靜且控制地說道。「我沒做錯任何事。我一輩子都是警察。我只請求尼日利亞政府放我走,也請求美國政府提供幫助。我需要你們的幫助,大家。我不知道沒有你們的幫助,我能不能脫身。請幫幫我。」

當尼日利亞方面得知 Anjarwalla 逃走後,守衛和看守人員拿走了 Gambaryan 的手機,开始瘋狂搜查房子。很快,他們消失了,換上了新的人。

預感到接下來可能發生的更嚴重的事情,Gambaryan 設法說服一名尼日利亞人悄悄借給他手機,隨後去浴室打電話給妻子,深夜聯系到了 Yuki。Gambaryan 說,這是他們 17 年關系以來,第一次告訴她他感到害怕。Yuki 哭了,她走進衣櫃裏和他談話,避免吵醒孩子。然後,Gambaryan 突然掛斷了電話——有人來了。

一名軍事官員告訴 Gambaryan 打包行李,說他將被釋放。他雖然知道這不可能是真的,但還是打包了東西,走到外面的車裏,看到 Ogunjobi 坐在車裏。當 Gambaryan 問 Ogunjobi 他們要去哪裏時,Ogunjobi 模糊地回答,或許他是要回家,但不是今天——然後默默地看着手機。

車子最終駛入了 EFCC 的院區,而不是停在總部附近,而是直接駛向了拘留設施。Gambaryan 憤怒地罵起看守們,已經不再在乎會冒犯到他們。

當他被帶進 EFCC 的拘留樓時,他看到一群曾經在安全屋裏看守他的人,現在也被關進了牢房,正接受調查,原因是他們可能允許 Anjarwalla 逃跑,甚至被懷疑與他有勾結。隨後,Gambaryan 被單獨關進了自己的牢房。

正如 Gambaryan 所描述的,那間牢房就像一個沒有窗戶的「盒子」,只有一個定時开關的冷水淋浴和一張不合時宜的 Posturepedic 牀墊。房間裏爬滿了多達半打的蟑螂,大小不一。盡管阿布賈的高溫讓人喘不過氣來,牢房裏既沒有空調,也沒有通風,只有 Gambaryan 記得的「世界上最響的風扇」日夜運轉。「我現在還可以聽到那該死的風扇聲音,」他說。

被單獨關在那間牢房裏,Gambaryan 說他开始與身體、環境以及這一切地獄般的處境產生了脫離感。第一晚,他甚至沒有去想家人,腦袋一片空白,也沒有注意到房間裏的蟑螂。

到第二天早上,Gambaryan 已經超過 24 小時沒有進食了。另一名被拘留者給了他一些餅幹。他很快意識到,自己的生存依賴於 Ogunjobi,Ogunjobi 每隔幾天會來給他送食物,有時還會讓他用手機,在他短暫被釋放出單獨監禁時。很快,Gambaryan 以前的看守們也开始把家人送來的飯菜與他分享,而 Ogunjobi 來得次數越來越少,有時甚至拒絕讓他使用手機。他曾在機場接過他的那位對 Gambaryan 工作充滿崇拜的年輕人,似乎已經完全變了。「幾乎可以說,他享受對我擁有控制權,」Gambaryan 說。

幾天前還是他看守的尼日利亞人,現如今成了 Gambaryan 唯一的朋友。他教一名年輕的 EFCC 工作人員下國際象棋,他們在被關回牢房前的短暫空闲時常一起下棋。

被關進看守所幾天後,Gambaryan 的律師來看了他,並告訴他,除了原本的逃稅指控外,他現在還被指控洗錢。這些新指控意味着他可能面臨 20 年的監禁。

在拘留中心的第二周,Gambaryan 的兒子滿了 5 歲。生日那天,Gambaryan 被允許使用 EFCC 的電話給家人打電話,並抽了幾根煙,其他時候這些都不允許。他和妻子通了 20 分鐘的電話——他說妻子因焦慮而「崩潰」,然後和孩子們聊了會兒。兒子依然不明白他為什么不在家。Yuki 告訴 Gambaryan,兒子开始在不經意的時候為他哭泣,還經常到他們家裏的辦公室坐到他的椅子上。Gambaryan 解釋給女兒聽,說他還在和尼日利亞政府解決法律問題。後來他才知道,女兒在他被拘留的兩周後,查了他的名字,看了新聞,知道的比她讓他知道的要多。

除了偶爾和同監禁的囚犯見面,Gambaryan 還有兩本書可以打發時間——一本是 EFCC 工作人員給他的丹·布朗小說,另一本是律師帶來的《珀西·傑克遜》青少年小說。他幾乎沒有其他可以讓自己忙碌的事情。他的思想在憤怒的詛咒、對自己的責備和一片空虛之間反復循環。

「這簡直就是折磨,」Gambaryan 說。「我知道如果我一直待在那兒,我肯定會瘋掉。」

盡管 Gambaryan 感到極度孤獨,但他並沒有被遺忘。當他在 EFCC 的牢房時,一群松散的朋友和支持者已經开始響應他在視頻中發出的求救呼聲。然而,很快他意識到,想要自由,真正的幫助並不會來自拜登政府。

在 Binance 內部,Gambaryan 發出的第一條關於自己被拘留的短信,立刻引發了無休止的危機應對會議,聘請律師和顧問,和任何在尼日利亞可能有影響力的政府官員聯系。來自灣區的前美國檢察官 Will Frentzen 曾處理過 Gambaryan 的許多大案子,在轉入私人事務所 Morrison Foerster 工作後,接手了 Gambaryan 的案件,成為他的私人辯護律師。Gambaryan 的前同事 Patrick Hillman 曾和前佛羅裏達州國會議員 Connie Mack 一起處理過危機應對工作,了解 Mack 處理人質事件的經驗。Mack 同意為 Gambaryan 遊說自己在立法界的聯系人。Gambaryan 在 FBI 的老同事們也立即开始施壓,要求 FBI 推動 Gambaryan 的釋放。

然而,在美國政府的高層,一些支持 Gambaryan 的人表示,他們的求助遭到了謹慎的回應。「從 Gambaryan 被拘留的第一天起,國務院工作人員就一直努力確保他的安全、健康,並提供法律援助,並在他被刑事起訴後推動他的釋放,」一位國務院高級官員在接受 WIRED 採訪時表示,按部門政策他要求匿名。然而,根據參與此事的幾位人士說法,拜登政府最初似乎對 Gambaryan 持一種模棱兩可的態度。畢竟,Binance 剛剛同意向司法部支付巨額罰款,政府對整個加密貨幣行業的態度並不友好,Binance 的聲譽也很差,「有毒」——正如 Gambaryan 的一位支持者所形容的那樣。

「他們覺得或許尼日利亞方面確實有案件,」Frentzen 說。「他們不確定 Tigran 在那兒做了什么。所以他們都選擇了退後。」

Gambaryan 恰好在一個極其危險的地緣政治時刻陷入了尼日利亞的困境。美國駐尼日利亞的大使在 2023 年退休,新任大使要到 2024 年 5 月才會正式上任。與此同時,尼日爾和乍得請求美國撤回駐兩國的軍隊,因為這兩個國家正在加強與俄羅斯的關系,而尼日利亞則是美國在該地區的關鍵軍事盟友。這使得解救 Gambaryan 的談判比與其他錯誤拘禁美國公民的國家(如俄羅斯或伊朗)更加復雜。「尼日利亞是唯一剩下的選項,他們也知道這一點,」Frentzen 說。「所以,時機真的很糟糕。Tigran 真的是這個世界上最不幸的人之一。」

當 Gambaryan 被關押在客房時,外交層面上可能會更加清楚地表明他是人質,前國會議員 Mack 表示,他曾為 Gambaryan 的釋放進行遊說。然而,對他提出的刑事指控使得局勢變得復雜。「美國政府順應了這個敘事,」Mack 說,「他們希望讓法律程序自行展开。」

Frentzen 和他在 Morrison Foerster 的高級同事、前國家情報局總法律顧問 Robert Litt 表示,他們开始接觸白宮,向他們解釋 Gambaryan 面臨的刑事案件多么薄弱。在尼日利亞檢方提交的 300 多頁「證據」中,只有兩頁提到了 Gambaryan 本人:一頁是顯示他在 Binance 工作的郵件;另一頁是他的名片掃描件。

盡管如此,接下來的幾個月裏,美國政府依然沒有幹預 Gambaryan 的刑事起訴。對 Frentzen 來說,這是一種令人震驚的局面:一位在聯邦政府工作多年的前 IRS 特工,曾處理過歷史上許多重大的加密貨幣刑事案件和資產沒收案件,卻在這一看似是加密貨幣敲詐事件中,得到了政府僅僅是保持沉默的支持。

「這個人幫美國追回了數十億美元,」Frentzen 回憶道,「而我們卻無法把他從尼日利亞的困境中救出來?」

4 月初,Gambaryan 被帶到法庭參加提審。他穿着一件黑色 T 恤和深綠色褲子,被公开展示,成為摧毀尼日利亞經濟的邪惡力量的象徵。當他坐在紅色沙發椅上聽取指控時,來自本地和國際的媒體蜂擁而至,攝像機有時離他的臉僅幾英尺,他幾乎無法掩飾自己的憤怒和屈辱。「我感覺自己像個馬戲團的動物,」他說。

在這次庭審中、接下來的一次庭審中以及隨後的法庭文件中,檢察官辯稱,如果讓 Gambaryan 保釋,他很可能會逃跑,並以 Anjarwalla 的逃脫為例。他們奇怪地強調,Gambaryan 出生在亞美尼亞,盡管他 9 歲時就隨家人離开了那個國家。更荒唐的是,他們聲稱 Gambaryan 和 EFCC 拘留所的其他囚犯策劃了一個陰謀,打算用某個替身代替自己逃跑,而 Gambaryan 則表示這完全是一個荒謬的謊言。

有一次,檢察官明確表示,拘押 Gambaryan 對尼日利亞政府來說至關重要,是他們對 Binance 施壓的槓杆。「第一被告 Binance 是虛擬運營的,」檢察官告訴法官,「我們唯一能抓住的,就是這個被告。」

法官拒絕裁定 Gambaryan 的保釋,決定繼續將他拘押。經過兩周的單獨監禁後,他被轉移到真正的監獄——庫傑監獄。

警衛們——包括一貫的 Ogunjobi——將 Gambaryan 帶上了一輛面包車。Ogunjobi 把香煙還給了他,他在從阿布賈市中心出發的一個小時車程中幾乎一直在吸煙,途中他們穿過了一個看起來像是城市郊區貧民窟的地方。在這段旅程中,Gambaryan 被允許打電話給 Yuki 和一些 Binance 的高管,其中一些人已經有幾周沒有聽到他的消息。

這段开往庫傑監獄的旅程,途中經過了以極差的條件和曾關押博科聖地嫌疑犯而聞名的監獄,Gambaryan 表示他感到麻木,「與外界隔絕」,對自己的命運完全放棄了控制。「我就一小時、一分鐘地活着,」他說。

當他們抵達並穿過監獄的大門時,Gambaryan 第一次看到了監獄那低矮的建築,牆面塗成淺黃色,許多建築仍然被 ISIS 的襲擊摧毀,幾乎兩年前的一次襲擊讓超過 800 名囚犯逃脫。Gambaryan 的 EFCC 看守將他帶進監獄,並帶到監獄長的辦公室。後來他得知,監獄長是根據國家安全顧問 Ribadu 的指示,對他進行嚴密監控。

隨後,Gambaryan 被帶到了「隔離區」,一個專門為高風險囚犯和愿意支付額外費用以獲得特殊待遇的 VIP 囚犯設立的單元。這個 6×10 英尺的房間裏有一個廁所、一張金屬牀架,上面放着 Gambaryan 所說的「簡單毯子」作為牀墊,還有一扇帶金屬欄杆的窗戶。與 EFCC 地牢相比,這個房間算是一個「升級版」:他有了陽光和新鮮空氣——雖然被幾百米外的垃圾火堆污染了——還能看到樹木,每到晚上這些樹上就會成群結隊地飛來蝙蝠。

Gambaryan 在監獄的第一個晚上,下起了雨,窗戶吹進來一陣涼風。「雖然環境很差,」Gambaryan 說,「但我覺得自己仿佛在天堂。」

不久後,Gambaryan 結識了他的鄰居。其中一位是尼日利亞副總統的堂兄,另一位是涉嫌詐騙並等待美國引渡的嫌犯,涉案金額高達 1 億美元;第三位是尼日利亞前副警察局長 Abba Kyari,他因涉嫌受賄而被美國起訴,盡管尼日利亞拒絕了美國的引渡請求。Gambaryan 認為,Kyari 的案件更多是因為他得罪了一些腐敗的尼日利亞官員。

Gambaryan 表示,Kyari 在監獄裏有很大的影響力,其他囚犯基本上都為他工作。Kyari 的妻子會給大家帶來家常飯,甚至連警衛也不例外。Gambaryan 尤其喜歡 Kyari 妻子做的某種來自尼日利亞北部的餃子,她會為他做額外的。他則會和 Kyari 分享律師從快餐店 Kilimanjaro 帶來的外賣,Kyari 特別喜歡他們的蘇格蘭蛋。

Gambaryan 的鄰居們教會了他監獄生活的潛規則:如何獲得手機,如何避免與監獄工作人員發生衝突,以及如何避免其他囚犯的暴力。Gambaryan 堅稱,他從未向警衛行賄——盡管他們有時會要求幾萬美元的天文數字——但由於與 Kyari 關系密切,他仍然得到了保護。「他就像我的 Red,」Gambaryan 說,把 Kyari 比作《肖申克的救贖》中 Morgan Freeman 扮演的角色。「他是我能活下來的關鍵。」

接下來的幾周裏,Gambaryan 的案件繼續進行,他被定期送回阿布賈參加聽證會,每次聽證會中,法官似乎總是偏向檢察官。5 月 17 日——他的 40 歲生日——他再次參加了聽證會,最終他的保釋請求被拒絕。當天晚上,律師們帶來了由 Binance 支付的大蛋糕,送到了庫傑監獄,他和鄰居們以及警衛們一起分享了這塊蛋糕。

每天晚上,Gambaryan 都會被早早鎖進牢房,通常是從晚上 7 點开始,甚至比其他囚犯早好幾個小時,而他一直被一名警衛盯着,警衛會在本子上記錄他的每個動作,所有這一切都是根據國家安全顧問的命令進行的。他發現自己可以在隔離區庭院入口的窗臺上做引體向上,借此鍛煉身體。盡管牢房裏有巨大的蟑螂、壁虎,甚至蠍子——他學會了每次穿鞋前把鞋裏抖出來的小米色蠍子——但他還是慢慢適應了監獄生活。

有時候,他會從夢中醒來,夢見自己還在外面,突然意識到自己在這個又小又髒的牢房裏,然後他會從牀上爬起來,焦慮地在狹小的空間裏踱步,直到早上 6 點左右警衛才讓他出去。不過,最終 Gambaryan 表示,他的夢境也變得充滿了監獄的影像。

五月的一個下午,Gambaryan 在和律師會面時开始感到不適。他回到牢房,躺下後,接下來的整個晚上他都在嘔吐。他猜自己可能是食物中毒,但警衛做了血液檢查,結果顯示他得了瘧疾。警衛要求他支付現金,拿這些錢买了點滴液體,掛在牢房牆上的釘子上,還給他打了抗瘧疾的針。

第二天早晨,Gambaryan 有一個法庭聽證會,他告訴警衛自己太虛弱,連走路都做不到,但他們還是把點滴拔掉,強行將他送上了車,稱這是執行官方命令。到達法院時,他勉強爬上了長長的臺階,但一進法庭,他的視线开始模糊,房間开始旋轉。接下來,他就跪倒在地。警衛幫他站起來,他癱坐在椅子上,律師們要求法庭下令將他送往醫院。

法官發出了住院命令,但 Gambaryan 並沒有直接被送往醫療機構,而是被送回了庫傑監獄,法院、他的律師、監獄、國家安全顧問辦公室和美國國務院都在討論是否暫時釋放他,因為他們擔心他有逃脫風險。在接下來的 10 天裏,Gambaryan 躺在牢房裏,無法進食,也無法站起來。最終,他被送到位於阿布賈的尼扎米耶醫院,做了胸部 X 光檢查,簡單檢查後开了抗生素,醫生說他沒事,隨後卻沒有任何解釋地將他送回了庫傑監獄。

事實上,Gambaryan 的病情比之前更加嚴重。他的朋友、土耳其裔加拿大人 Chagri Poyraz 最終不得不飛到安卡拉,向土耳其政府查詢 Gambaryan 的醫院記錄,才得知他的 X 光顯示他患有多種嚴重的細菌性肺部感染。幾個月後,案件中的法官也要求庫傑監獄的醫療主任 Abraham Ehizojie 出庭,解釋為什么沒有遵循住院命令。檢察官拿出了 Gambaryan 的醫療記錄,稱他拒絕治療,並要求被送回監獄,但 Gambaryan 對此表示堅決否認。

回到庫傑監獄的牢房後,Gambaryan 連續幾天高燒不退,體溫達到 104 華氏度。在短暫的住院期間,警衛搜查了他的牢房,發現了他藏着的手機,因此他被徹底隔離,無法與外界聯系,直到他的鄰居幫他弄到了一部新手機。他的身體越來越虛弱,呼吸也變得困難,體溫一直沒有退下。Gambaryan 逐漸感到自己可能活不成了。有一段時間,他給 Will Frentzen 打了電話,告訴他自己可能已經是病危狀態了。然而,庫傑監獄的官員仍然拒絕將他送回醫院。

盡管如此,Gambaryan 並沒有死去。但他在牀上躺了近一個月,直到終於能夠站起來、重新進食。他的體重比入獄時減少了將近 30 磅。

有一天,當他在牢房裏恢復時,警衛告訴他有客人來探望他。雖然他還感到虛弱,但他仍然慢慢地走到監獄前面的辦公室。進門後,他看到的是美國國會的兩位議員——弗朗西·希爾(French Hill)和克裏西·霍拉漢(Chrissy Houlahan),分別來自兩個黨派。Gambaryan 幾乎不敢相信他們是真的——這是幾個月來他見到的第一批美國人,除了偶爾探望他的美國國務院低級別官員。

接下來的 25 分鐘裏,他們聆聽了 Gambaryan 描述監獄的惡劣條件,以及他與瘧疾和後來的肺炎之間生死一线的經歷。希爾回憶說,Gambaryan 說話聲音非常輕,以至於兩位議員不得不靠前才能聽清他講的內容,尤其是在風扇的噪音下。

有時,Gambaryan 的眼睛會充滿淚水,因為孤獨的痛苦和瀕臨死亡的恐懼終於讓他情不自禁。「他看起來像一個生病、虛弱、情緒崩潰的人,真的是需要一個擁抱。」希爾說。兩位議員分別給了他一個擁抱,並表示他們會為他的釋放而努力。

然後,他被帶回了牢房。

第二天,6 月 20 日,希爾和霍拉漢在阿布賈機場的停機坪上錄制了一段視頻。「我們已經請求我們的使館推動 Tigran 的人道主義釋放,考慮到監獄的惡劣條件、他的清白以及他的健康狀況,」希爾對着鏡頭說。「我們希望他能回家,剩下的就讓 Binance 和尼日利亞人自己去處理。」

Connie Mack 與他老朋友們的談話產生了效果:在一次關於美國公民被外國政府拘留的子委員會聽證會上,Gambaryan 的喬治亞州議員 Rich McCormick 提出,應該將 Gambaryan 的案件視為被外國政府扣押的人質案件。他引用了《萊文森法案》,該法案要求美國政府協助被錯誤拘禁的公民。「美國的外交幹預是否必需才能確保釋放被拘留者?絕對是的,絕對是的。」McCormick 在聽證會上說。「這個人應該得到更好的待遇。」

與此同時,16 名共和黨議員籤署了一封信,要求白宮將 Gambaryan 的案件當作人質案件處理。幾周後,McCormick 將這一要求作為議會決議提了出來。超過一百名前聯邦特工和檢察官也籤署了另一封信,要求國務院加強努力,幫助解決這個問題。

根據多位消息來源,FBI 局長克裏斯托弗·雷(Christopher Wray)在 6 月訪問尼日利亞時與總統廷努布會面時提到了 Gambaryan 的案件。此後,尼日利亞稅務機關 FIRS 撤銷了對 Gambaryan 的逃稅指控。然而,由 EFCC 提出的更嚴重的洗錢指控依然存在,並且仍然威脅着他長達數十年的監禁。

幾個月來,Gambaryan 的支持者們一直希望尼日利亞能夠最終與 Binance 達成協議,結束對他的起訴。然而,Binance 的代表表示,到那時,他們似乎無法提出令尼日利亞方面感興趣的條件,尼日利亞方面甚至不再暗示會接受任何付款。每當他們感覺快要接近達成協議時,要求就會發生變化,相關官員會消失,協議也隨之破裂。「就像露西和足球的故事一樣,」Arnold & Porter 律師事務所的律師、前 CIA 副總法律顧問 Deborah Curtis 說道,她當時在為 Binance 提供法律服務。

隨着夏天的過去,Gambaryan 的支持者們开始認為,尼日利亞和 Binance 之間的談判已經陷入死胡同,刑事案件進展得足夠遠,單靠 Binance 無法讓 Gambaryan 獲得自由。「這开始變得清晰,」Frentzen 說道,「這件事只能通過美國政府來解決——否則就沒有希望了。」

與此同時,Gambaryan 的健康狀況再次惡化。長時間躺在金屬牀架上,加重了他十多年前在 IRS-CI 訓練時受的舊背傷,後來被診斷為椎間盤突出——脊椎間的軟組織外層破裂,導致內層的軟墊突出,壓迫神經並引發劇烈的持續性疼痛。

到 8 月,Gambaryan 通過短信告訴我,他「幾乎已經癱瘓」。他已經好幾周沒下牀了,因缺乏運動,他還在服用血液稀釋劑以防止腿部血栓。他寫道,每晚他都會因疼痛過於嚴重,無法入睡,通常直到早上五六點才會昏昏欲睡,甚至無法看書。偶爾,他會給家人打電話,與女兒聊聊天,聽她玩一款叫《Omori》的日本角色扮演遊戲,那是他為她裝的電腦,直到她在亞特蘭大睡覺。然後,幾個小時後,他才會昏睡過去。

盡管國會成員的到訪和越來越多的呼聲要求釋放他,Gambaryan 似乎幾乎陷入了絕望,正處於他在監獄中的最低谷。

「我盡量在 Yuki 和孩子們面前裝作堅強,但情況真的很糟糕,」他寫給我。「我現在真的處於一個黑暗的地方。」

幾天後,一段視頻出現在 X 平臺,視頻中 Gambaryan 借着拐杖一瘸一拐地走進法庭,拖着一只腳。在視頻中,他向走廊上的一名警衛求助,但警衛甚至拒絕了他的請求。Gambaryan 後來告訴我,法庭工作人員接到指示,不允許提供任何幫助,也不讓他使用輪椅,擔心這樣會引發公衆的同情。

「這真是太他媽糟糕了!為什么我不能用輪椅?」Gambaryan 在視頻中憤怒地喊道。「我可是個無辜的人!」

「我他媽是人啊!」Gambaryan 繼續說,聲音幾乎哽咽。他艱難地用拐杖邁出幾步,搖頭表示不敢相信,之後靠在牆上休息。「我根本不行。」

如果當時的指令是為了阻止 Gambaryan 在進入法庭時引發同情,那么這一做法完全適得其反。視頻在網上迅速傳播,並被觀看了數百萬次。

到了 2024 年秋季,美國政府似乎終於達成共識,認為是時候讓 Gambaryan 回家了。9 月,衆議院外交事務委員會通過了一項兩黨決議,批准了 McCormick 提出的議案,要求優先處理 Gambaryan 的案件。「我敦促國務院,我敦促拜登總統:對尼日利亞政府施加更大壓力,」議員 Hill 在聽證會上說道。「必須認識到,一個美國公民被一個友好的國家綁架並關押,完全與他無關。」

Gambaryan 的一些支持者透露,他們聽說新任駐尼日利亞大使也开始頻繁向尼日利亞官員,甚至總統廷努布提起 Gambaryan 的情況,以至於至少有一位部長在 WhatsApp 上屏蔽了大使。

在 9 月下旬的聯合國大會期間,美國駐聯合國大使在與尼日利亞外長會晤時提到 Gambaryan 的案件,並強調需要立即釋放他,會議記錄中如此寫道。與此同時,Binance 僱傭了一輛帶有數字廣告牌的卡車,在聯合國和曼哈頓中城周圍行駛,展示 Gambaryan 的面容,並呼籲尼日利亞停止非法監禁他。

與此同時,白宮國家安全顧問 Jake Sullivan 與尼日利亞國家安全顧問努胡·裏巴杜通了電話,基本上要求釋放 Gambaryan,多位參與推動 Gambaryan 釋放的消息人士表示。最具影響力的消息之一是,幾位支持者表示,美國官員明確表示,Gambaryan 的案件將成為拜登總統與尼日利亞總統廷努布在聯合國大會或其他場合會談的障礙,這一消息深深困擾了尼日利亞方面。

盡管所有這些施加的壓力,是否釋放 Gambaryan 的決定依然掌握在尼日利亞政府手中。「有一段時間,尼日利亞方面意識到這是一個非常糟糕的決定,」一位不愿透露姓名的 Gambaryan 支持者說道,由於談判的敏感性,他要求匿名。「之後,問題就變成了他們是屈服,還是因為自尊心,或者因為已經無法回頭而堅持下去。」

在 10 月的某一天,在從庫傑(Kuje)到阿布賈(Abuja)法庭的漫長車程中——到那時,Gambaryan 已經數不清自己經歷了多少次庭審——司機接到了一個電話。他通話了一會兒,然後轉過車頭,帶着 Gambaryan 回到了監獄。到監獄後,他被帶到前臺,告訴他因為身體不適,不能去法庭。那是一種陳述,而非詢問。

回到牢房後,Gambaryan 打電話給 Will Frentzen,Frentzen 告訴他,這可能意味着他們終於准備好將他送回家了。經歷了過去八個月多次破滅的希望,Gambaryan 並沒有輕易相信這一消息。

幾天後,法院舉行了庭審,但 Gambaryan 並未出席,檢方告訴法官,他們因為 Gambaryan 的健康狀況,決定撤銷對他的所有指控。庫傑監獄的官員花了一整天時間處理文件,然後把他帶出牢房,給他拿來了他去阿布賈時帶的行李箱,並將他送到了阿布賈大陸酒店(Abuja Continental Hotel)。Binance 為他預定了一個房間,並安排了私人保安守衛,還請來了一位醫生為他檢查身體,確保他足夠健康,能乘飛機。對 Gambaryan 來說,這一切來得太過突然,經歷了這么多個月的無望等待,這一切幾乎讓人難以相信。

第二天,在阿布賈機場的跑道上,尼日利亞官員把他的護照還給了他——雖然他們先是就他因籤證過期被罰款 2000 美元發生了一番爭執。美國國務院的工作人員幫助他從輪椅上站起來,登上了裝備有醫療設備的私人飛機。Gambaryan 並不知道,Binance 的工作人員已經為這架航班籌備了好幾周——尼日利亞官員曾經告訴他們 Gambaryan 會被釋放,但又反悔——他們甚至為他安排了飛越尼日爾(Niger)上空的航线,尼日爾官員在起飛前不到一小時才籤署了同意書。

在飛機上,Gambaryan 喫了幾口沙拉,躺在沙發上睡着了,醒來時已經到了羅馬。

Binance 安排了司機和私人保安在意大利機場接他,並帶他到機場酒店過夜,第二天再飛回亞特蘭大。在酒店裏,他打電話給 Yuki,然後給 Ogunjobi 打了電話——他在尼日利亞的前朋友,也是幾個月前勸他回阿布賈的人。

Gambaryan 說,他想聽 Ogunjobi 怎么解釋自己。當他打電話時,Ogunjobi 在電話裏开始哭泣,一再道歉,並感謝上帝,Gambaryan 終於被釋放。

這一切讓 Gambaryan 難以承受,他靜靜地聽着,卻沒有接受對方的道歉。就在 Ogunjobi 傾訴的同時,他注意到一位美國朋友打來了電話,是他曾合作過的特勤局特工。Gambaryan 那時還不知道,這位特工剛好在羅馬參加一個會議,和他以前的老板——IRS-CI 網絡犯罪部門負責人 Jarod Koopman 一起,他們打算為他帶來啤酒和比薩。

Gambaryan 告訴 Ogunjobi 他得掛斷電話,然後結束了通話。

12 月的一個寒冷多風的日子,前聯邦特工、檢察官、國務院官員和國會助手們聚集在 Rayburn House 辦公樓的一個豪華房間裏交談。國會議員們一個接一個走進來,和穿着深藍色西裝和領帶、胡須修剪整齊、頭發剃光的 Tigran Gambaryan 握手。盡管他因一個月前在喬治亞州做的緊急脊椎手術而稍微跛行,但他的步伐仍然堅定。

Gambaryan 和每一位立法者、助手、國務院官員合影,並與他們交談,感謝他們為他的回家所做的努力。當法國議員 Hill 說再次見到他很高興時,Gambaryan 打趣地說,他希望這次見面,他的氣味比在庫傑時更好。

這場接待只是 Gambaryan 回國後獲得的一系列 VIP 歡迎之一。在喬治亞州的機場,McCormick 議員前來迎接,並送給他一面前一天在國會大廈上空飄揚的美國國旗。白宮也發布了聲明,稱總統拜登已致電尼日利亞總統,感謝總統 Tinubu 在基於人道主義原因下促成了 Gambaryan 的釋放。

後來我得知,這份感謝聲明是美國政府與尼日利亞達成協議的一部分,其中還包括協助尼日利亞對 Binance 的調查——這一調查至今仍在進行。尼日利亞繼續缺席起訴 Binance 和 Anjarwalla。Binance 的發言人在聲明中表示,公司「感到寬慰和感激」,Gambaryan 已順利回家,並感謝所有為其釋放付出努力的人。「我們迫切希望將這一事件放在過去,繼續為尼日利亞及全球區塊鏈行業的美好未來而努力,」聲明中寫道。「我們將繼續捍衛自己,反對那些毫無根據的指控。」 尼日利亞政府官員未回應 WIRED 關於 Gambaryan 案件的多次採訪請求。

接待會結束後,Gambaryan 和我一起打車離开,我問他接下來打算做什么。他說,如果新政府愿意接納他,他可能會重新回到政府工作——當然,也要看 Yuki 是否愿意再次接受搬回華盛頓的生活。加密貨幣新聞網站 Coindesk 上個月報道稱,他已被一些與特朗普總統有聯系的加密行業人士推薦擔任 SEC 的加密資產負責人或 FBI 網絡部門的高級職位。考慮這些之前,他模糊地說:「我可能需要一些時間來理清思緒。」

我問他,尼日利亞的經歷讓他有什么變化。他用一種奇怪的輕松語氣回答:「我猜,它確實讓我更憤怒了吧?」他似乎在第一次思考這個問題。「它讓我想要報復那些對我做這件事的人。」

對 Gambaryan 來說,復仇可能不只是幻想。他正在對尼日利亞政府提起人權訴訟,這個案件始於他被拘留時,他希望能夠調查那些他認為將他當人質囚禁了大半年的尼日利亞官員。他說,有時他甚至會給那些他認為應對事件負責的官員發信息,告訴他們:「你們會再見到我。」他說他們的所作所為「讓徽章蒙羞」,他能原諒他們對自己做的事,但不能原諒他們對自己家人所做的事。

「我這么做傻嗎?可能吧,」他在出租車裏告訴我。「當時我背部劇痛,躺在地板上,實在是太無聊了。」

當我們走出車子,來到他在阿靈頓的酒店時,Gambaryan 點燃了一支香煙,我告訴他,盡管他自己說比入獄前更憤怒,但在我看來,他似乎比過去幾年更冷靜、也更快樂——我記得曾報道他連續打擊腐敗聯邦特工、加密貨幣洗錢犯和虐待兒童者時,他總給我一種憤怒、充滿動力、不懈追蹤調查目標的印象。

Gambaryan 回應說,如果他現在顯得更加放松,那只是因為他終於回到家了——他很感激能見到家人和朋友,能再次走路,能擺脫那些比他自己還要龐大的力量之間的衝突,這些衝突與他毫無關系。能活着走出監獄,沒死在那裏。

至於過去那種憤怒的驅動,Gambaryan 則不同意。

「我不確定那是憤怒。」他說,「那是正義。我想要的是正義,而我現在仍然如此。」

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

為何散戶寧可在鏈上參與高風險的 PVP 陰謀幣博弈,也對 VC 背書的新幣敬而遠之?

撰文:haotian 來源:haotian 這兩天二級市場一些新幣集體回落,似乎反映了市場對當前周...

Odaily專訪OKX全球首席商務官Lennix:自托管仍是Web3錢包的未來

@OdailyChina @web3_golem Odaily: 這次參加 Web3 嘉年華大會,...

評論